跨越1289公里,从太湖之滨到武陵腹地,7月1日无锡职业技术大学暑期“三下乡”“联湘锡遇”社会实践团队与湘西民族职业技术学院师生共赴湘西龙山县捞车河村,探访国家级非遗土家织锦(西兰卡普)代表性传承人刘代娥,开启一场“古老经纬”与“智慧数据”的对话。

一梭经纬守春秋

腰式斜织机前,70岁的刘代娥十指翻飞。挑刀引经线,彩线穿纬,布刀击打的脆响在百年木屋回荡。十一岁习艺的她,用六十年光阴驾驭百余种传统纹样。“十二道工序,锱铢必较。”她轻抚丝线解释:从纺线均匀、染色配比到挑织成型,大件作品需耗时数月,小件也得数日精工。

最令人惊叹的是“反面挑织”绝技——织者始终面对锦缎背面操作,当《四十八钩》织锦翻转的刹那,精密的几何图腾如篝火映照的摆手舞姿骤然显现。“这些纹路记录着土家族躬耕渔猎的历史。”刘代娥轻抚环环相扣的纹样,这是无文字民族的鲜活史诗。六十年来她徒步深山收集复原220种濒危纹样,2007年成为首批国家级非遗传承人。然而,谈及传承,她也不禁面露愁容:“那些老纹样,都记在我脑子里、画在纸上,传承下去太难了。”

图为刘代娥老师讲解织锦技巧。 茅家俊 供图

数智云图破千年

面对技艺传承的紧迫性,无锡职大学子以AI为梭编织非遗未来。团队创新应用单图3D几何重建技术,通过 Hunyuan3D-DiT+ShapeVAE算法 ,仅凭《四十八钩》扫描图便生成毫米级精度的数字白模,构建出可永续迭代的“数字基因库”。当高保真模型注入多模态动作引擎,静态纹样瞬间“活”化:织物纤维随虚拟织机律动延展,阳雀花翅膀的振频精准还原土家摆手舞的力道韵律。

时序控制算法则如隐形的经线,确保千年纹饰在数字时空精准传承。刘代娥老师指尖划过屏幕上循环绽放的“新阳雀花”——AI融合极简线条的创新设计,令她颔首轻叹:“既留着土家织锦的魂,又亮出了它要走的新路。”她颔首赞叹,眼角的皱纹舒展开来。

图为实践团队采用体感传感器捕捉动作生成3D模型。 茅家俊 供图

图为实践团队采用体感传感器捕捉动作生成3D模型。 茅家俊 供图

涓流智灌活文脉

“我最大的心愿,就是把这种文化好好地保留下来,但我更盼着它能‘活’出新模样,走进更多人的生活。”刘代娥老师轻抚着光泽柔润的丝质织锦,眼神中充满了期盼与憧憬。“刘老师的坚守让我们真切地触摸到了文化根脉的温度。”软件专业学生蒋一品凝视着实时数据流,坚定地说,“我们愿做‘智能滴灌系统’,用数据养分滋养传统技艺,让千年土家织锦在数字土壤中焕发出新的生机与活力。”

无锡职业技术大学物联网学院党总支副书记朱琳现场表示:“暑期‘三下乡’实践将持续深化校地合作,建立云端纹样开源平台,让千年技艺在数字时代永续传承。”此刻,团队采集的三维数据正持续汇入云端基因库,而捞车河畔的百年木屋内,布刀击打纬线的脆响仍与流水声相应和。

图为实践团队为刘代娥老师展示3D几何重建平台。 茅家俊 供图

图为实践团队为刘代娥老师展示3D几何重建平台。 茅家俊 供图

当数据之梭与传统织机在暑期实践中交织共舞,千年非遗的智慧密码正在数字沃土中孕育新生——“联湘锡遇”社会实践团队以科技为经纬,为文化传承书写着充满无限可能的未来答卷。

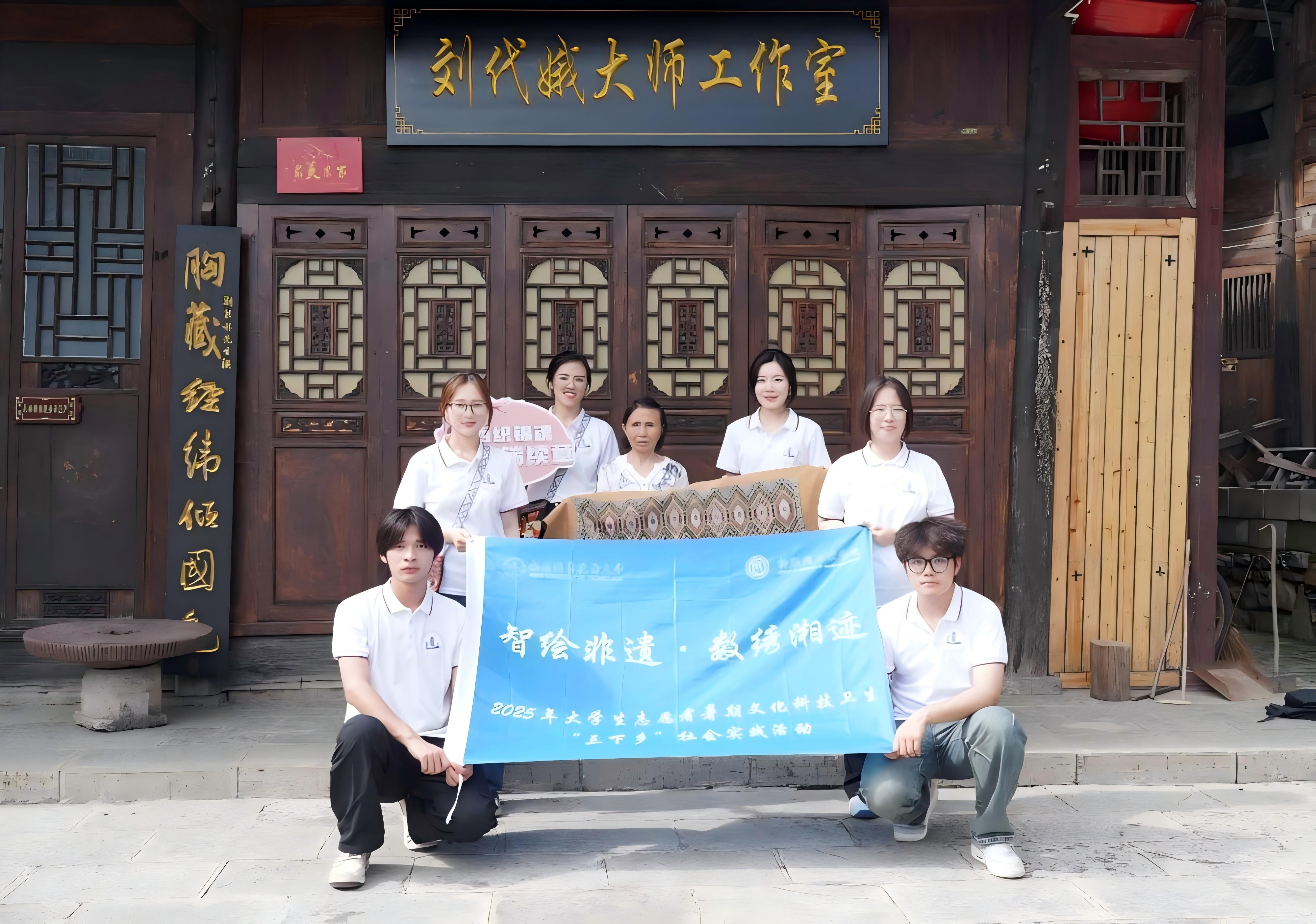

图为刘代娥老师和“联湘锡遇”社会实践团队合影。 茅家俊 供图